La persecución avanza

La criminalización selectiva da un mensaje político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso cárcel. Quienes lo apoyan, pueden hacer y decir cualquier cosa.

La criminalización selectiva da un mensaje político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso cárcel. Quienes lo apoyan, pueden hacer y decir cualquier cosa.

Según las pruebas acumuladas, el cabo Héctor Jesús Guerrero fue quien disparó el cartucho de gas lacrimógeno que hirió a Pablo en la cabeza. La propia Gendarmería reconoció en la causa que ese tipo de armas no debe ser disparada contra personas porque puede causar la muerte.

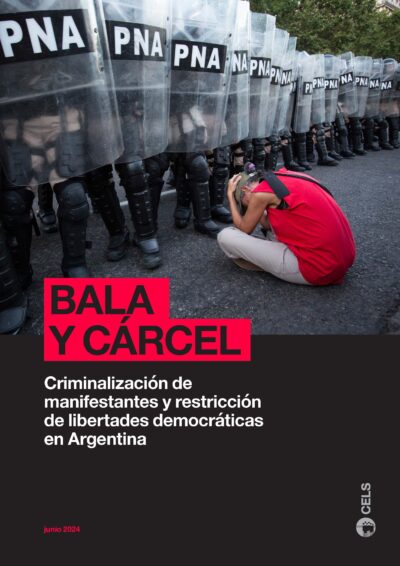

La represión del 12 de marzo dejó un saldo brutal: 114 detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas, periodistas atacados y Pablo Grillo al borde de la muerte. El gobierno usó la idea de un “golpe” como excusa para justificar una escalada violenta. A un mes de esos hechos, no existe una sola prueba de atentado contra el orden constitucional, pero hay muchas sobre la política deliberada de castigo a la protesta social.

Los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS asumieron la representación legal de la familia Grillo. La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre los hechos que dejaron a Pablo en estado crítico durante la manifestación de jubilados y jubiladas el miércoles 12 de marzo.

Desde ICCSI solicitamos a la Bicameral que investigue la participación de la SIDE en la planificación del operativo, su intervención en terreno durante la manifestación, determine si elaboraron informes previos y evalúe si la intervención implica un riesgo de violación de derechos, dado el historial de espionaje y vigilancia ilegal.

Más de 35 organizaciones internacionales y de la región piden al gobierno argentino que cumpla con sus obligaciones internacionales sobre derecho a la protesta e investiguen el accionar policial del 12 de marzo. También se solidarizan con el reclamo por jubilaciones dignas y manifiestan preocupación por el avance del autoritarismo en la Argentina.

El Juzgado federal a cargo de Martín Cormick va a monitorear la protesta del 19 de marzo en el Congreso para determinar si el protocolo es contrario al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la integridad física. Es a partir de la causa que discute la constitucionalidad del Protocolo Antipiquetes en la justicia.

La movilización en el Congreso el 12 de marzo fue reprimida con violencia por un operativo masivo de cinco fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich había advertido de la represión con antelación. Gases, balas de goma y detenciones arbitrarias marcaron una jornada en la que el gobierno justificó su accionar con la narrativa del “golpe de Estado”.

El Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001, luego de haberla aceptado en 2023. Los funcionarios no respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001. Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de la violencia estatal, luego de la declaración injustificada del Estado de Sitio.

Los familiares de Diego Lamagna y Gastón Rivas -asesinados durante las protestas del 19 y 20 de diciembre- declararán en una audiencia el lunes 3 de marzo. La relevancia de esta audiencia es que permitirá avanzar en los límites de las fuerzas de seguridad en protestas y reforzar las obligaciones estatales para proteger la protesta.

Una revisión de los estándares de Naciones Unidas, con análisis de los instrumentos sobre derecho a la protesta y recomendaciones para una aplicación de la perspectiva interseccional. Informe elaborado junto a ILEX con el financiamiento de CIVICUS.

El amparo colectivo que iniciamos en 2023 contra el protocolo tiene nuevos y nuevas demandantes. Nos presentamos ante el juez para que nos permita ejercer su representación y le solicitamos que abra el proceso de incorporación de pruebas.

El caso tuvo su audiencia pública tras casi 20 años desde la muerte del periodista chileno, causada por los gases que usó la policía ecuatoriana para reprimir una protesta.

Columna publicada en la edición de febrero de Posdata, el boletín del CELS.

La prisión preventiva de Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche son parte de una tendencia preocupante del sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas. Estas acciones no disimulan la gestión ineficaz de los incendios en la Patagonia.

La narrativa antiterrorista avanza como herramienta de persecución en la Patagonia, mientras las autoridades desvían el foco del origen de los incendios y criminalizan a quienes exigen respuestas y se acercan a ayudar como brigadistas. Las detenciones arbitrarias se concretan sin pruebas, mientras los grupos racistas actúan con impunidad.

Se cumplen hoy 23 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. La memoria de los hechos trae la respuesta masiva al estado de sitio, el recuerdo de la represión y también la incorporación para muchxs en un proceso intenso de politización.

Desde hace ocho años el juzgado n° 59 de la justicia nacional y correccional tiene a su cargo investigar la represión policial del 8 de marzo de 2017. En junio de 2023, después de la presentación que hicimos dos querellas, llamó a indagatoria a 15 policías. Entre ellos, jefes que estaban a cargo de la Sala de Situación. Este 10 de diciembre el juzgado se declaró incompetente con argumentos que tenía disponibles desde la foja uno. Se pasan la pelota.

Las organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, agrupaciones o personas que sientan su derecho a protestar afectado por el protocolo de Bullrich pueden sumarse al amparo colectivo que impulsamos. Tienen plazo hasta el 19 de diciembre. Ponemos a disposición un instructivo y modelo para la adhesión.

La jueza Servini tomó la decisión después de analizar los videos que circulaban en los que se veía con claridad que no había delito. Esas imágenes ya estaban disponibles el mismo día en que se produjeron las detenciones.

En cuatro clases autoguiadas del Aula CELS recorremos territorios donde los activismos se hicieron fuertes: las calles, la esfera digital, los medios de comunicación, el barrio y las redes federales, entre otros. La propuesta está pensada para quienes inician una experiencia de militancia en derechos humanos o quieren ampliar conocimientos sobre los activismos en la región.

Tras la represión a la protesta mapuche ordenada por la entonces y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santiago Maldonado estuvo desaparecido 77 días. El 17 de octubre de 2017 fue encontrado sin vida en el río Chubut. La investigación judicial aún no determinó qué pasó.

Nos presentamos como querellantes en representación de cuatro personas, dos heridas por armas menos letales y dos que fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación. Es en la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.

La Corte Suprema convalidó las sentencias contra Enrique Mathov y Rubén Santos quienes dieron la orden el 20 de diciembre de 2001. La decisión sienta un precedente único en Argentina y la región y confirma que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de sus órdenes de reprimir.

Tras nueve meses de represión y violencia contra manifestantes, el Ministerio de Seguridad afirmó que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema” en Argentina. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.

Con organizaciones de Brasil, Chile, Colombia y Argentina, analizamos los desafíos para ejercer el derecho a la protesta y afrontar el achicamiento del espacio cívico en la región. Contamos con la participación de Gina Romero, relatora de reunión pacífica, y Felipe González, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado, quienes compartieron los alcances de sus funciones e intervenciones desde la ONU.

Las fuerzas de seguridad utilizan cada vez más las armas menos letales en protestas en nuestra región. Aunque minimizan los daños que provocan, pueden causar lesiones graves e incluso la muerte. Desde las organizaciones Temblores (Colombia) y CELS (Argentina) elaboramos este informe como material que impulse el necesario debate sobre cómo y cuándo pueden usarse.

En la audiencia pública solicitada por organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales.

Desde hace seis meses, en nuestro país protestar es delito. Quienes salen a la calle a manifestarse corren el riesgo de ser reprimidos, detenidos arbitrariamente, encarcelados, imputados de delitos gravísimos. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron 665 personas heridas, algunas perdieron la visión. En este informe analizamos la distintas políticas del gobierno nacional para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes utilizan el espacio público para exponer sus demandas.

A siete meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La audiencia será el jueves 11 de julio a las 15.

Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones.

Fue tras la represión de la protesta de esta semana contra la Ley Bases en el Congreso. Más de 30 personas fueron detenidas de manera arbitraria y luego acusadas por la fiscalía de delitos graves contra el orden democrático, en línea con las acusaciones por terrorismo y golpe de estado que había realizado el gobierno.

El 15 de diciembre del año pasado se publicó la resolución 943/2023 que establece que cualquier manifestación con cortes de calles o rutas es delito. Desde entonces presentamos diferentes acciones judiciales pidiendo que se declare su nulidad e inconstitucionalidad. Pero la discusión sobre el ejercicio del derecho a protestar se dilata: nuestras presentaciones pasaron por infinidad de manos de jueces sin que ninguno tome el caso y lo aborde seriamente.

Se trata de Marco Chediek, que publicó un video intimidante contra los dirigentes políticos y sociales que protestaran en las calles contra el gobierno de Milei. La Cámara Federal mantuvo el procesamiento que había recibido en primera instancia.

El crimen de Antonio Tavares Pereira ocurrió a manos de la Policía Militar durante una manifestación en la ciudad de Curitiba en el año 2000. En ese operativo también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae.

Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.

Con organizaciones defensoras de derechos solicitamos que la Comisión Interamericana tome medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes. Le planteamos nuestra preocupación por la reiteración de operativos desproporcionados que terminan con personas detenidas y con heridas graves.

Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.

Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.

Vivimos tiempos de mucha incertidumbre para la participación política, la protesta o simplemente la manifestación de opiniones en el espacio público. Con esta publicación queremos brindar información: hacer un aporte a las dudas y los debates que surgen sobre cómo ejercer el derecho a protestar.

Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.

Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.

Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política.

Las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad buscan criminalizar a quienes se manifiesten y perseguir a la organización social y política. De esta manera, cualquier protesta pública que corte calles o rutas deja de ser un derecho para convertirse en un delito.

Cinco agentes fueron condenados por homicidio agravado con exceso en la legítima defensa, en el juicio por el crimen del joven mapuche ocurrido el 25 de noviembre de 2017. El tribunal convalidó la versión de los acusados de que se defendieron de un ataque. Sentencias como esta legitiman las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad haciéndolas pasar por enfrentamientos y convalidan discursos que estigmatizan los reclamos de los pueblos indígenas por sus territorios.

Con más de veinte organizaciones regionales e internacionales planteamos que la utilización irregular y desproporcionada de estas armas por parte de las fuerzas de seguridad tiene gravísimas consecuencias sobre la salud y los derechos humanos de quienes ejercen su derecho a protestar.

Junto con la Red INCLO y otras organizaciones de la región, presentamos un nuevo informe sobre las consecuencias del uso de estas armas en la represión de la protesta social.

Cinco efectivos de la Prefectura Naval Argentina serán juzgados por la muerte del joven mapuche, ocurrida en 2017 en la comunidad Lafken Winkul Mapu en Bariloche.

La Policía de la Ciudad avanzó a los golpes contra un grupo de personas que realizaba una asamblea en el centro de Buenos Aires. El militante popular y reportero Facundo Molares murió luego de ser detenido y aplastado contra el piso durante varios minutos. Estas acciones policiales no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Manifestarse no puede ser una decisión que ponga en riesgo la vida.

Organismos de derechos humanos y comunidades indígenas le solicitamos a la Corte Suprema que revise el artículo que prohíbe cortes de calles y de rutas, lo que afecta de manera directa el ejercicio de la protesta social.